精神科での治療は投薬がメインになりますが、精神科での治療は長きにわたるため自立支援医療を自治体に申請すれば外来診療と投薬が1割の負担で受けられるようになるのです。いつのころからは不明ですが、自立支援医療用の診断書で障害者手帳も申請できるということだったので一緒に申請してきました。

自立支援医療と障害者手帳の申請は各自治体で

まずは受診している主治医に自立支援医療と障害者手帳を申請したいと相談しましょう。診断書を作成してもらえれば申請することは可能です。診断書は各病院によって価格が異なります。また作成してくれる日数も異なるので気長に待ちましょう。

診断書ができたらそのまま役所には持っていかず、貰ったその場で1度開封して中身を確かめます(診断書の封書を自分で開封するのはOKなんですよ!)。

診断書の内容が間違っている場合は、再度書き直してもらってください。申請後、間違いに気づくと手間ばかり増えますので忘れずに!

自立支援医療は申請したその日から使える

自分のお住いのお役所に自立支援医療を申請しにいくと、申請受付書類が渡されます。審査が通るまでこの書類で自立支援医療をうけることができます(ほぼ100%通るからだと思われます)。処理に慣れている医療機関では次回時から1割診療にしてもらうことができますが、一部申請が通るまで3割負担のままの医療機関もありますのでどちらが正解というのはありません。

3割の場合でも、申請が通ればさかのぼって返金されることになります。

私の場合、薬局が返金対応でした。領収書の取り置き必須なので手間だった!

結果には数か月かかる

ちょうど新型コロナの時期ということもあり、申請から結果まで2カ月以上を要しました。障害者手帳についてはもう1か月遅れてきたので、なるべく早い申請が鍵です。時間がかかるのは各自治体で処理しているのではなく、その後都道府県管轄で仕事しているから。

全国一律な支援ではないんですよね、自立支援も障害者手帳も。(地域差、かなりありそう~…)

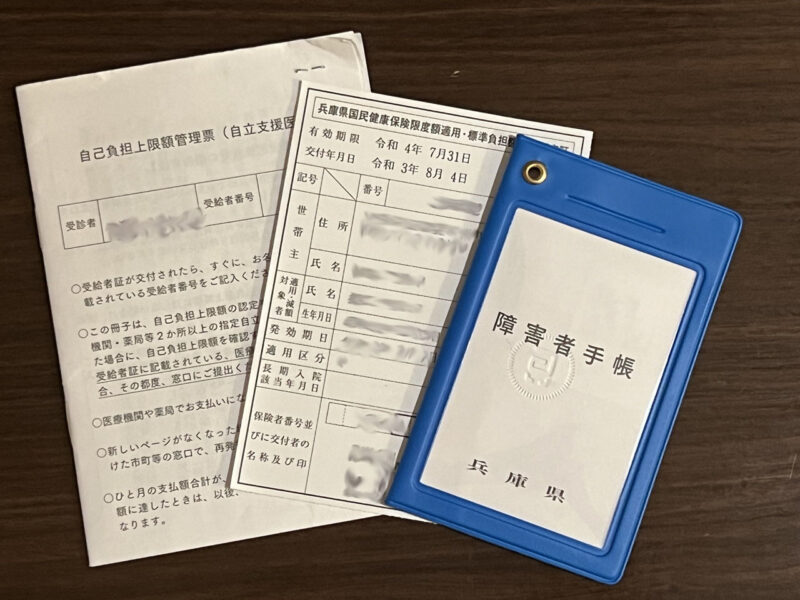

管理の必要な書類はすべてひとまとめに

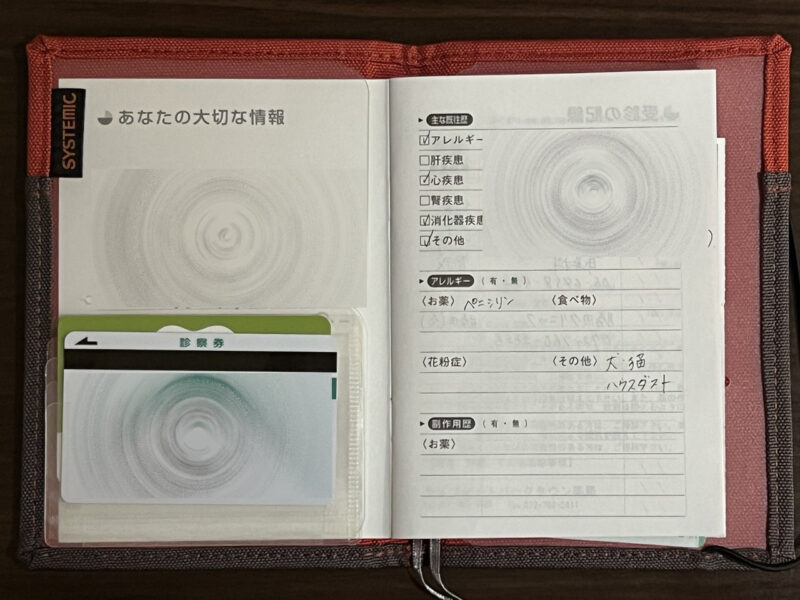

お薬手帳や診察券とは別にいわゆる書類系の持ち歩きが必要になりました。

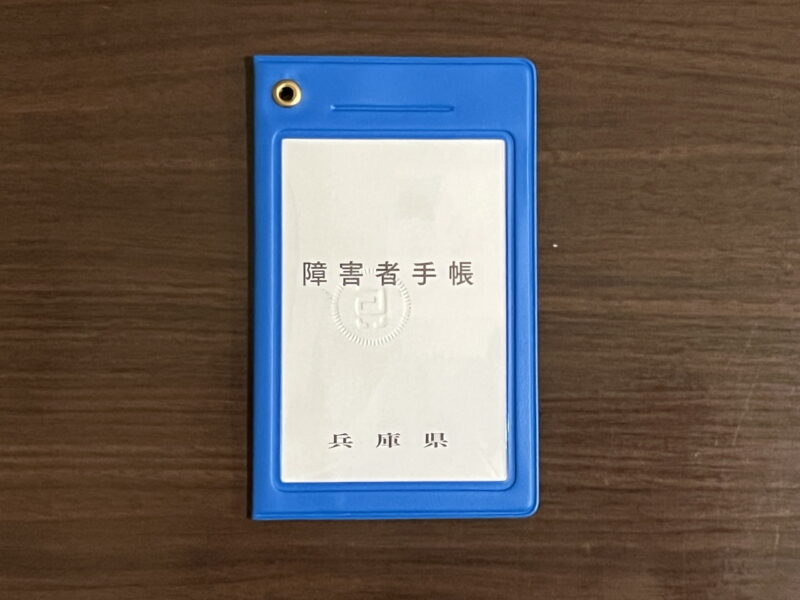

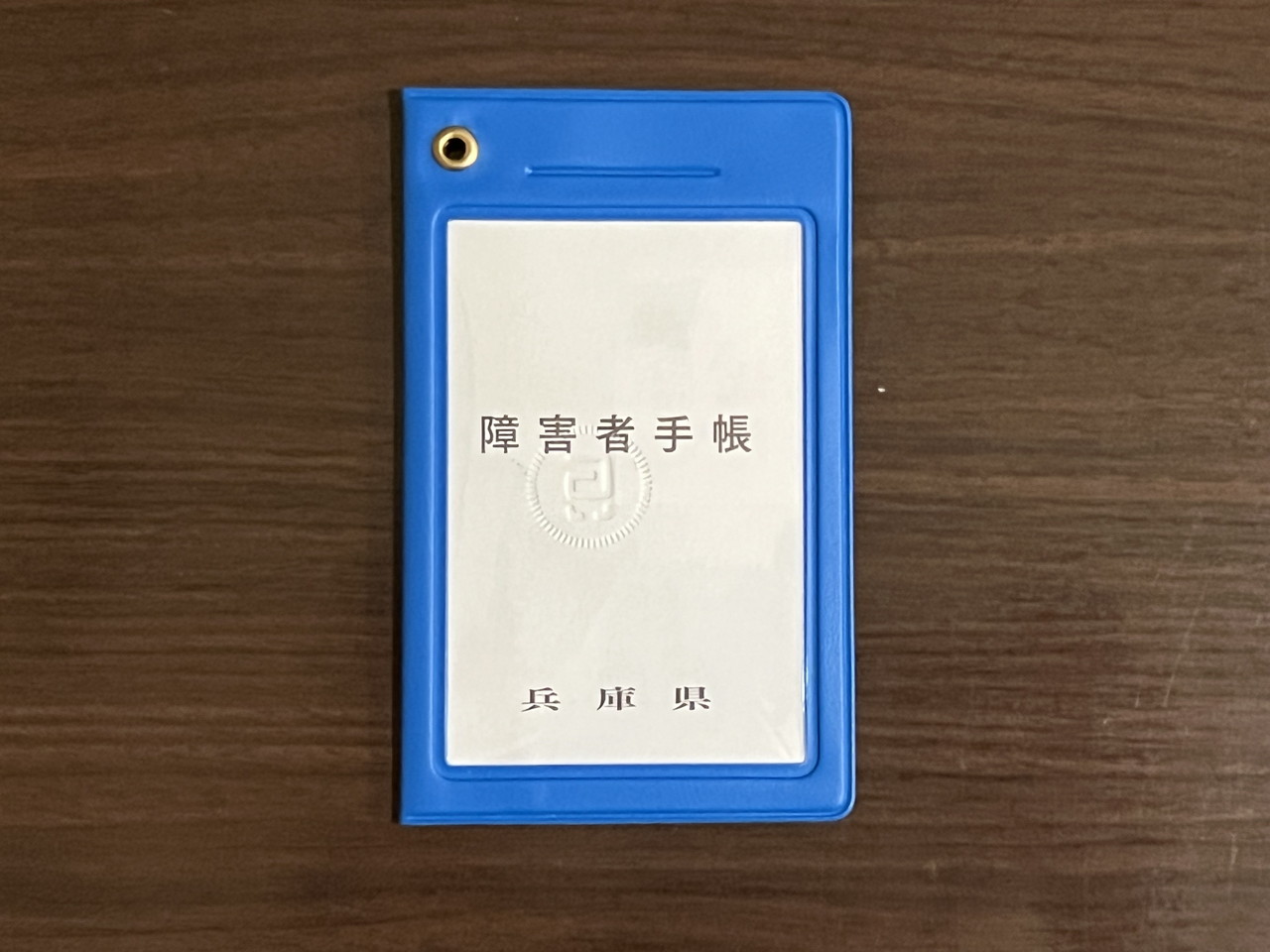

まずは障害者手帳。3級なのでほとんど大きな支援があるわけでもないんですが、一応持ち歩くことにしました。それにしてもいまだに紙ベースとは驚きを隠せませんでした。

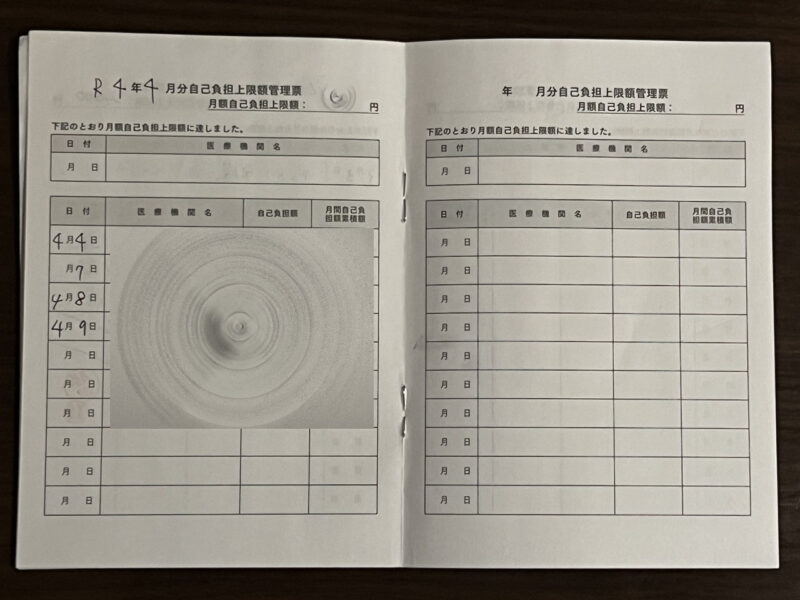

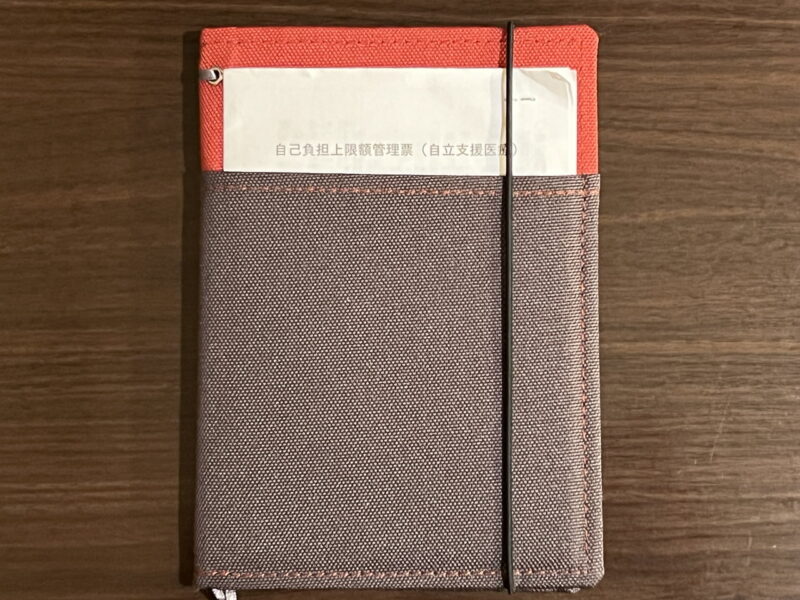

受診時に一番必要になってくるのが自己負担上限額管理表。医療費が1割になるだけでなく、上限も決めてくれるのですがその上限金額を管理するための冊子。各医療機関での記入が必要なので受診時は絶対必須です。(まだこんなアナログなのかとこちらも驚きました)

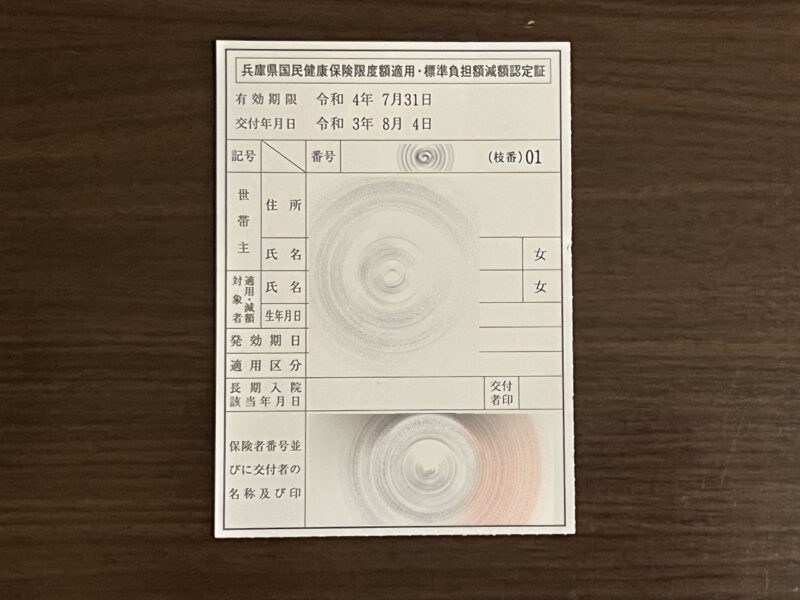

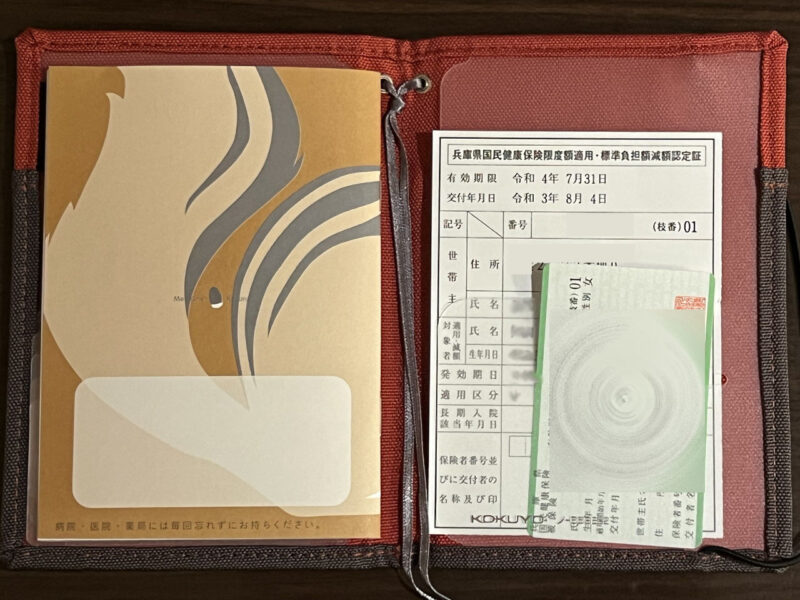

こちらは入院やほかの病院での診察費が高い人は必ず持っているであろう、限度額認定書。私の場合は難治性喘息の治療費や頻度繰り返す入院のために必ず事前申請を行って持っています(自動適用ではありません)。

そして、お薬手帳。受診する際はかならず持って行きます。飲んでる薬は覚えていますし、正直デジタルでもいいと思うんですけど、何かあった時にそのデジタルを助けてくれた人が引き出してくれるとは限りませんのでアナログなままです。

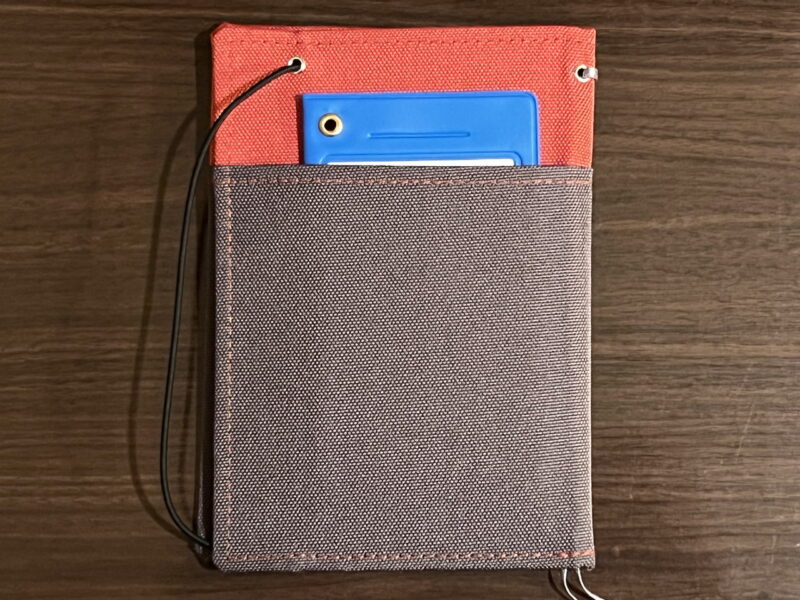

これをA6のノートカバーにひとまとめにして入れています。

中には今通っている診察券も入れていますので、これを見てもらえれば私の状態はだいたいわかる…はず?

この1冊をもてばちゃんと病院にいけるぞ!という体制を整えておかないと、発達障害の場合絶対になにかしらの忘れ物をして通院するのに心が折れます。

手帳も申し訳なさ程度にポイっと放り込んでいます。

とにかく書類が増えるので、失くさないように管理することが最重要課題になります。

ポケットが多めのお薬手帳カバーなども最近はかわいいのが発売されているので、上手につきあってくださいませ。

コメント 内容についての質問はコメントでお願いします。